「株主優待のタダ取り」とも言われる優待クロス(株主優待銘柄のクロス取引・つなぎ売り)について「優待クロスは儲からない?失敗しないの?本当に儲かるの?」と思っている人も多いと思います。

そこで今回は、実際に実践している僕自身が、優待クロスは正しい方法で銘柄選びを間違えなければ儲かるという事について解説しますので、ご覧ください。

一方、優待クロスは儲からないと思ってしまうような失敗例などについても、まとめました。

なお、優待クロスの概要について知りたい人は、以下の記事もご参照ください。

優待クロスを低コストで行うには、証券会社が設定している無料枠等を利用することが重要です。

僕のおすすめする証券会社は、以下の3社です↓

②松井証券

※詳しいサービス内容については、各証券会社のサイトをご覧ください。

優待クロスは儲からない?失敗しないの?儲かる方法とは

「優待クロスは儲からないのか?失敗しないのか?それとも儲かるのか?」

結論から言うと、基本的には、優待クロスのやり方や株主優待の銘柄の選び方を間違えなければ、ほぼ確実に儲かる(損益でプラスになる)と思います。

もう少し具体的に言うと、特に、次の3点が重要なポイントになります。

- 儲かる株主優待銘柄を選ぶ

- 一般信用取引と制度信用取引のどちらが最適か確認する

- 優待クロスに掛かる経費を把握して損益を計算する

では、それぞれについて見てましょう。

儲かる株主優待銘柄を選ぶ

まず第一に、当然ことではありますが、儲かる株主優待銘柄を選ぶことが重要になります。

株主優待と一口に言っても色々あり、例えば、次のような種類の優待サービスが提供されています。

- クオカードや自社商品券などの金券系

- 飲食業などに多い自社店舗で利用可能な食事券・割引券

- 食品メーカーなどに多い自社商品や製品の提供

- 小売・サービス業などに多い自社サービスの割引券

- 株主優待倶楽部のようなカタログギフト

そして、これらの中でも人気が高いのが、金額や利回りが高い金券や人気飲食チェーン店の食事券、上質な商品を選べるカタログギフトなどです。

また、多くの人にとって嗜好性の高い商品やサービスの株主優待は、根強い人気があったりもします。

それらの中で、僕自身が優待クロスを使って積極的にゲットしている株主優待が、1,000円分以上のクオカードや自社商品券といった金券系です。

なぜ、これらの金券系の株主優待を好むかと言えば、その理由は、やはり金券であれば確実に利益になると考えることができるからです。

特に、クオカードが使えるコンビニやガソリンスタンド、書店などは、僕自身が利用する機会が多いため、ほぼ現金として考えて使うことができます。

また、金券系だけでなく、他の株主優待についても、自分にとって価値があるものなら、儲かるものとして考えることができると思います。

一方、自分で利用する機会や換金性が無かったり(少なかったり)するような優待銘柄については、優待クロスを使っても、時間や投資資金の無駄になりますので、そういった銘柄は選ばないようにしています。

一般信用取引と制度信用取引のどちらが最適か確認する

次に重要な点は、優待クロスで現物取引と同時に約定させる売り建てのクロス取引(つなぎ売り)について、一般信用取引を利用するのか、制度信用取引を利用するのか、どちらが最適かをしっかりと確認することです。

まず、優待クロスには、一般信用取引を利用したものと制度信用取引を利用したものの2種類がありますが、それぞれに掛かる費用は異なっています。

例えば、次のような費用を証券会社に支払う必要があります。

◎一般信用取引を使った優待クロスで掛かる主な費用

- 貸株料(短期・長期)

- 受取配当金と配当落調整金の差額(受取配当金の約20.3%)

- 空売りプレミアム料(一部証券会社のみ)

- 株式売買手数料(現物&信用取引)

◎制度信用取引を使った優待クロスで掛かる主な費用

- 貸株料(制度信用取引)

- 逆日歩

- 受取配当金と配当落調整金の差額(受取配当金の約4.7%)

- 株式売買手数料(現物&信用取引)

まず、一般信用取引を利用した優待クロスの場合、証券会社ごとに設定している貸株料(年利1.4~3.9%程)や株式売買手数料などの他、受取配当金と配当落調整金の差額(受取配当金の約20.3%)が、実質的な費用として掛かってきます。

特に、この差額を経費として考えると、優待価値に対して、それなりに大きい金額となる場合がありますので、注意が必要です。

さらに、詳しく知りたい人は、以下の記事に、一般信用取引を利用した優待クロスの具体例なども書いていますので、ご覧ください。

一方、制度信用取引を利用した優待クロスの場合、多くの証券会社が年利1.1%程に設定している貸株料や株式売買手数料などの他に、逆日歩という考慮が必要な経費が掛かってきます。

逆日歩は、証券金融会社から株を借りる時に掛かる金利手数料のような調達費用で、銘柄によっては、これがとても大きな経費となり、優待価値を上回って損をしてしまうことがあるので注意が必要です。

さらに、詳しく知りたい人は、以下の記事に、制度信用取引を利用した優待クロスの具体例なども書いていますので、ご覧ください。

以上のように、一般信用取引と制度信用取引、それぞれの信用取引を利用した時の優待クロスの費用がどれくらいかかるのか、どちらを選択した方がコストが少なくて済むのか、といったことを事前に確認して検討する必要があります。

優待クロスに掛かる経費を把握して損益を計算する

さらに重要な点として、優待クロスに掛かる経費を事前に細かく把握して、想定の損益を正確に計算することが必要です。

つまり、大事なことは、これまでお話した儲かる株主優待銘柄の選定と、利用する信用取引の種類を選ぶこと、そして、それらを踏まえて優待クロスを行う前に、その損益を正確に計算しておくということです。

そこで、自分が納得する金額以上の利益が株主優待の内容から得られるのであれば、優待クロスを実行することになります。

一方、優待クロスを実行しても、優待の価値に対してほとんど利益が無かったりマイナスになって損しまう場合には、優待クロスする銘柄から外すことになります。

また、そもそも、一般信用取引と制度信用取引のうち、一方の信用取引しかクロス取引できない銘柄も多数ありますので、その場合、利用できる方の信用取引による優待クロスが実行するに値するかどうかを検討します。

さらには、売り建ての信用取引がどちらの方法も不可能な銘柄があり、その場合、最初から優待クロスをする銘柄として、全く検討しないことになります。

なお、2月・3月・6月・8月・9月・12月のように、上場企業の中で株主優待が多く設定されている月では、優待クロスの対象になりそうな銘柄が多い一方、他の月では、そもそも株主優待を実施している企業の数が少ないため、必然的に、優待クロスをする銘柄は少なくなります。

優待クロスで儲からない失敗例を紹介

これまで、事前に、株主優待をする銘柄を適切に検討して、正確な損益計算をすれば「優待クロスは儲かる」ということをお話してきました。

ただ、それらをしたつもりでも、優待クロスは儲からない場合があります。

その主な原因は、優待クロスの損益計算が甘かったり間違えたりする場合や、クロス取引のやり方を勘違いしたりミスしたりするケースです。

僕自身も、優待クロスしたのに、ちょっとしたミスをして損してしまった銘柄もあります。

そこで、この章では、僕自身が経験したものも含め、ありがちな優待クロスで儲からない失敗例について、お話ししたいと思います。

それらの失敗例をいくつか挙げると、次の通りです。

- 株主優待の権利付最終日を間違える

- 株主優待の権利を得るための株数を間違える

- 配当落調整金の負担分を計算に入れていない

- 逆日歩の金額や日数を読み間違える(制度信用取引を利用した場合)

- 株式売買手数料が予想以上に掛かってしまった

- その他の初歩的なミス

では、それぞれの失敗例について見てみましょう。

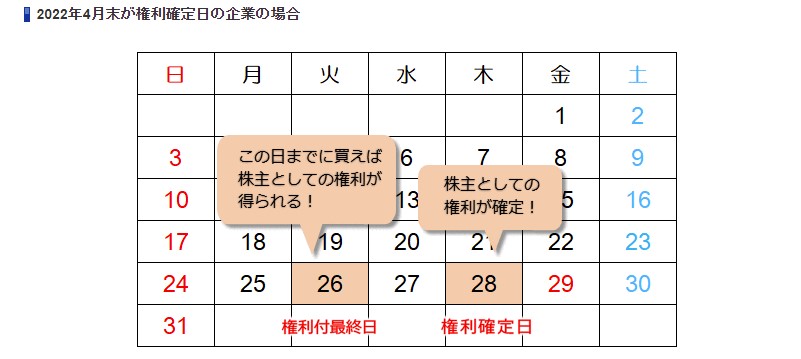

株主優待の権利付最終日を間違える

※出典:SBI証券HP

まず、1つ目の失敗例ですが、これは初歩的な優待クロスの失敗例で、株主優待の権利付最終日を間違えるケースです。

例えば、上の図のように、各証券会社のサイトなどで調べれば、その月の権利付最終日がいつなのか分かりますので、間違えないように注意する必要があります。

基本的には、決算月の月末に権利付最終日を設定している上場企業が多いですが、中には、10日や20日など、月の上旬や中旬などに設定している企業もありますので、どの銘柄も確認するようにしましょう。

もし、優待クロスを権利付最終日以外に実行しても、単なる意味の無いクロス取引をしただけで、余計な貸株料や株式売買手数料(有料の場合)が掛かってしまいますので、気を付けましょう。

株主優待の権利を得るための株数を間違える

次に、2つ目の失敗例は、株主優待の権利を得るための現物取引による保有株数を間違えるケースです。

基本的には、最低単元の株数である100株から株主優待を設定している上場企業が多いのですが、場合によっては、最低株数が200株や1,000株などから優待の対象とする企業もあります。

また、100株の株主優待ではなく、200株以上の優待の権利を取得しようと事前に考えていても、それをうっかり忘れて、100株しかクロス取引をしなかったというケースも、失敗例としてあり得るでしょう。

いずれにしても、優待クロスを実行する直前に、株主優待の権利獲得のために必要な株数を、改めて確認しておくと間違いないと思います。

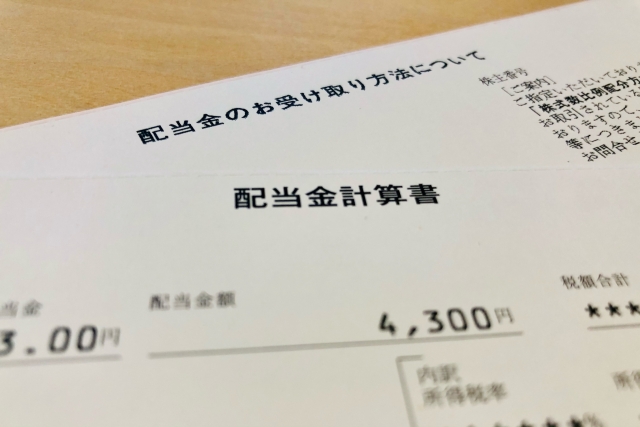

配当落調整金の負担分を計算に入れていない

3つ目の失敗例は、配当落調整金の負担分を経費として損益計算に入れずに優待クロスしてしまうケースです。

実際のところ、この失敗をしている人は、結構多いのではないかと思います。

これは、ちょっと複雑な話なのですが、一般信用取引を利用した時と制度信用取引を利用した時に分けてお話しします。

まず、一般信用取引を利用した優待クロス(配当金と株主優待の権利付最終日が同日)の場合、受取配当金と同じ金額の配当落調整金という経費を支払う必要があります。

それであれば、受取配当金と損益通算すればプラスマイナス0円となりそうですが、実際のところ、受取配配当金には20.315%の税金がかかるため、その分が差し引かれて入金されます。

となると、その支払う税金分だけマイナスになってしまうのですが、このことを知らずに優待クロスをして損してしまうことがあります。

特に、配当金が高い優待銘柄に対してクロス取引してしまうと、思わぬ負担が増えて、優待価値以上の経費を支払うことになるので注意が必要です。

もし詳しく知りたい人は、以下の記事に一般信用取引を利用した優待クロスの具体例などを書いていますので、ご覧ください。

また、制度信用取引を利用した優待クロスについても、一般信用取引の時ほどの税金ではありませんが、受取配当金に対して4.685%の税金負担が発生しますので、これも経費として考慮する必要があります。

こちらについても、詳しく知りたい人は、以下の記事に制度信用取引を利用した優待クロスの具体例などを書いていますので、ご覧ください。

逆日歩の金額や日数を読み間違える(制度信用取引を利用した場合)

4つ目の失敗例は、制度信用取引を利用した優待クロスの場合のみあり得る話ですが、逆日歩の費用を読み間違えるケースです。

これは、制度信用取引を利用した優待クロスの中では、最も多い失敗例ではないでしょうか。

まず、優待クロスをする権利付最終日の逆日歩の金額は、制度信用によるクロス取引をした翌日、つまり、権利落ち日に確定します。

ですので、実際にクロス取引を行う権利付最終日(もしくは、それよりも前の日時)には、過去のデータなどから、逆日歩の金額が優待価値よりも少なくなるであろうことを予測して、優待クロスをすることになります。

少なくとも、過去10年程度の過去データを確認する必要がありますが、それを怠って、過去に大きな金額の逆日歩が掛かっているにもかかわらず優待クロスを行ってしまうと、大きく損してしまいがちです。

もちろん、過去データに無かったような逆日歩が掛かってしまう可能性もゼロではありませんが、最低限、そのあたりのデータも確認した上で優待クロスをするかどうかを判断する必要があります。

また、その月の権利付最終日に掛かる逆日歩の日数を間違えるという失敗もあります。

通常の場合、権利付最終日に大きく掛かってくる逆日歩の金額は、翌営業日の権利落ち日まで1日だけと考えられます。

しかし、本来の受渡日(決済日)となる権利付確定日(権利付最終日の2営業日後)が土日や祝日前の金曜日などになると、その休みの日数分まで逆日歩を支払わなければなりません。

ですので、その月の権利付最終日に掛かる逆日歩の日数が1日か複数日かどうかを確認することが必ず必要となります。

株式売買手数料が予想以上に掛かってしまった

5つ目の失敗例は、証券会社に支払う株式売買手数料が予想以上に掛かってしまうケースです。

これは、優待クロスを行う上で重要なポイントの一つとなる、株式売買手数料の無料枠を超えて取引してしまったり、低価格の手数料だと思っていたら、結構掛かってしまったといった話です。

例えば、SBI証券のアクティブプランでは、現在、1日あたりの現物取引、一般信用取引(短期・長期)、制度信用取引の3種類の取引それぞれの売買手数料が、約定金額100万円まで無料となっています。

しかし、3月末のように、株主優待の権利付最終日が集中する月では、取りたい優待クロスの銘柄が多過ぎて、権利付最終日1日で取引を済ませようと思うと、このような無料枠を大幅に超えた取引になり、結果的に、予想以上の株式売買手数料を支払うことになってしまいます。

ですので、3月や9月のような月では、この無料枠を最大限に活かすために、取りたい優待クロスを数日に分けて取引したり、複数の証券会社の無料枠を利用するなどして、極力、売買手数料を支払わないか少なくて済むようにするといいかと思います。

なお、権利付最終日より数日前から優待クロスを行うと、その分、貸株料などが日数分掛かってしまうことになりますが、実際に計算してみると、負担が数十円増えるだけといった場合も多いです(但し、株価が高い銘柄や優待の権利取得に必要な株数が多い場合などは注意が必要)

その他の初歩的なミス

6つ目の失敗例は、これまで説明したケース以外の初歩的なミスです。

例えば、権利付最終日に行う現物取引を信用取引で取引しまったり、クロス取引(つなぎ売り)を忘れてしまったり、権利落ち後の現渡を忘れてしまうといった失敗です。

これらは、ケアレスミスではあるのですが、実際に起こしてしまうと、株主優待の権利が得られなかったり、権利落ち後の株価急落に巻き込まれて損をしたりということになりますので、気をつけましょう。

優待クロスを行う場合は、そういったミスが無いかどうか、しっかりと確認した上で取引することが大切になります。

まとめ

今回は、優待クロスは正しい方法で、適する株主優待銘柄を選べば儲かるという事についてお話ししました。

また一方「優待クロスは儲からない?失敗しないの?」と思ってしまうような失敗例などについてもまとめました。

実際のところ、自分自身で優待クロスを実践してみないと気づかない点も多いと思いますが、事前に儲かる方法や儲からない失敗例などを把握しておくことは大事だと思いますので、今回の記事が参考になりましたら幸いです。

そして、次回以降では、僕が利用しているSBI証券での優待クロスの具体的な取引方法などについて、まとめたいと思います。

なお、このブログは、管理人自らの知識と、各証券会社等のサイトで調べた情報や資料等を基に記述していますが、その内容の正確性について保証するものではありません。

これらの正確性を確認したい場合は、ご自身にて、各証券会社や証券取引所等のサイトをご覧いただいたり、また、それらに問い合わせするなどしてご確認ください。

また、投資判断についても、その情報の正確性をご確認いただき、自己責任にて行っていただきますよう、お願いいたします。

優待クロスを低コストで行うには、証券会社が設定している無料枠等を利用することが重要です。

僕のおすすめする証券会社は、以下の3社です↓

②松井証券

※詳しいサービス内容については、各証券会社のサイトをご覧ください。