株主優待とは、権利付最終日に株主優待を提供している企業の株式を一定数以上保有していれば、その優待サービスをゲットできるという、とてもお得な制度です。

ただ、そこには翌日(権利落ち日)の株価急落という大きな落とし穴もあり、結局、優待サービス以上の損をしてしまうことが多く、なかなか手を出せずにいる人も多いはず。

しかし、そのような損失リスクを避けることができる裏技的な手法も存在します。

それが、俗に言う、優待クロスと呼ばれるもので、株主優待銘柄のクロス取引(つなぎ売り)です。

この優待クロスという言葉を初めて聞いたという人もいれば、名前は知ってるけど具体的なやり方を知らないという人も多いと思います。

そこで、当ブログは、優待クロスを実践している私が、その取引の概要や具体的なやり方などについてまとめました。

前回は、株主優待の仕組みと、そのメリット&デメリットなどについて書きましたが、今回は、この優待クロスの概要などについて、お話ししたいと思います。

優待クロスを低コストで行うには、証券会社が設定している無料枠等を利用することが重要です。

僕のおすすめする証券会社は、以下の3社です↓

②松井証券

※詳しいサービス内容については、各証券会社のサイトをご覧ください。

優待クロスとは?株主優待のクロス取引(つなぎ売り)の概要

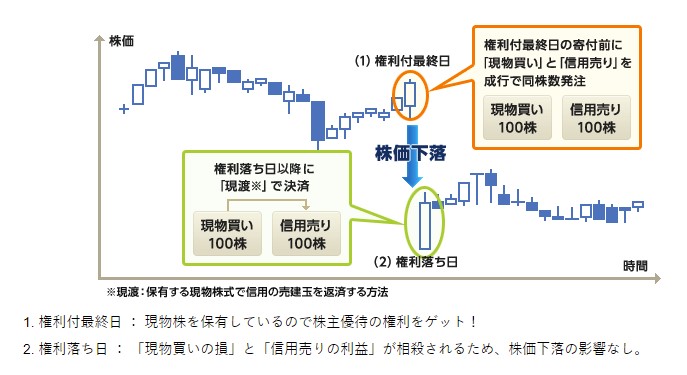

株主優待のクロス取引(つなぎ売り)、いわゆる「優待クロス」とは、優待サービスを受けることが目的で、優待銘柄を権利付最終日などに現物取引で購入する際、権利落ち日後の価格急落リスクを避けるために、同時に信用取引の売り建てによる反対売買を行う取引のことです。

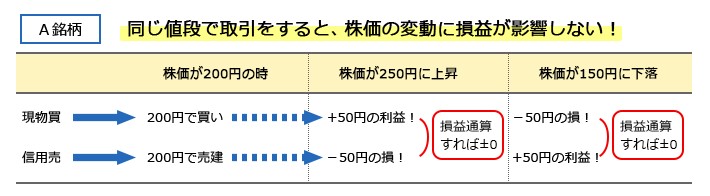

株の初心者には、分かりづらい話かと思いますが、下の図をご覧ください。

※出典:松井証券

※出典:松井証券

これを見ると、権利付最終日の寄付(その日の最初に一斉に約定される取引)などで優待銘柄の株式を現物で買うのと同時に、同価格・同株数で信用取引の売り建てを発注して約定させます。

すると、翌日の権利落ち日以降などに現渡(信用取引の売り建てを現物の株式で決済する取引)で決済、もしくは、クロス取引を同時に決済すると、損益が相殺されて株価下落による損失を防ぐことができます。

つまり、この取引により、価格急落のリスクを避けて、優待サービスを受ける権利のみを獲得することができるという構図です。

※出典:カブコム証券

※出典:カブコム証券

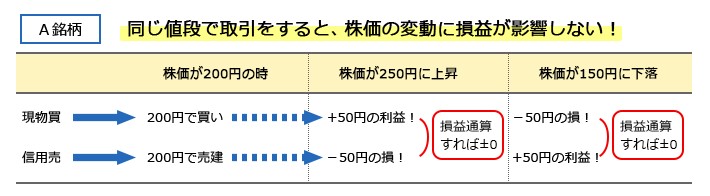

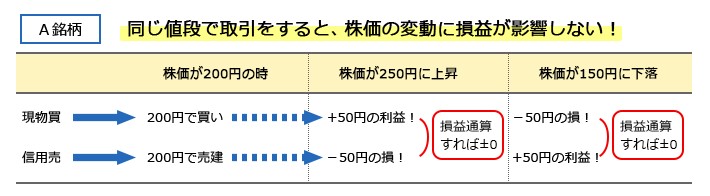

もっと具体的に言うと、例えば上の図のように、株価200円の優待銘柄100株を現物で買うのと同時に、同価格・同株数を信用取引の売り建てで取引すると、株価が上下しても、損益は±0円となります。

例えば、実際に、権利落ち日に起きやすいパターンは図の右側のケースで、通常の現物買いのみであれば、前日終値200円の株価が、権利落ちの影響で翌日始値150円となり、その結果、株価▲50円×100株=▲5,000円の含み損を抱えてしまいます。

しかし、優待クロスを行っていれば、この損失をカバーすることができ、しっかりと株主優待の権利だけをゲットすることができるわけです。

ただ、この優待クロスについては、全ての銘柄で行うことができるわけではありません。

優待クロスの取引は、できる銘柄とできない銘柄があり、できる銘柄でも、損益計算の見込みや予測が甘いと損してしまう場合も少なくありません。

そこで次項では、さらに深掘りして、大きく分けて2種類ある優待クロスの取引方法について見てみましょう。

2種類の優待クロス

優待クロスの取引方法には、大きく分けて以下の2種類があります。

- 一般信用取引を利用した優待クロス

- 制度信用取引を利用した優待クロス

では、それぞれについて見てみましょう。

一般信用取引を利用した優待クロス

※出典:SMBC日興証券

※出典:SMBC日興証券

信用取引のうち、一般信用取引の売り建てを利用した優待クロスとは、上の図のように、証券会社が保有する(もしくは大株主などから証券会社が借りて来る)株式を投資家に貸し出すという、一般信用取引を用いたクロス取引(つなぎ売り)のやり方です。

※出典:カブコム証券

※出典:カブコム証券

具体的には、上の図の「信用売」の売り建てが、一般信用取引を通じて行われます。

この取引と同時に、現物取引で同株数を同価格で購入するクロス取引を行うことで、権利落ち日以降の株価急落リスクを回避しながら、株主優待の権利を得ることができます。

ただ一方、この取引にはデメリットもあります。

それは、この一般信用取引を用いたクロス取引では、証券会社に支払う手数料や貸株料(金利のようなもの)などが発生しますので、それらが経費となります。

また、株主優待の権利付最終日と同じ日は、配当金の権利付最終日となる場合が多いのですが、一般信用取引(売り建て)の場合、配当落調整金という経費を支払うことで、結果的に、受取配当金(20%分の税金が徴収されている)と比較して、20.315%分の税金を余分に支払うことになります。

これは複雑な話ですので、また具体的な取引例の中で説明したいと思います。

しかし、これらのデメリットについても、手数料や貸株料が無料だったり安かったりする証券会社を利用することで、その経費を最小限にすることも可能です。

そして、これらの経費等を差し引いても、株主優待で得られる権利の方が明らかに大きい場合、一般信用取引による優待クロスを実践することとなります。

その大きさについては、個人の価値観により違いますので、僕のように最低でも千円以上プラスになれば取引するという人もいれば、3千円以上プラスにならない取引しないという人もいるかと思います。

なお、一般信用のクロス取引ができる銘柄(信用売りできる銘柄)は、各々の証券会社によって違ったり、取り扱いがあっても在庫数量が限られたりもしていますので、必ず、どの銘柄でも取引できるというわけではありません。

制度信用を利用した優待クロス

※出典:SMBC日興証券

※出典:SMBC日興証券

次に、信用取引のうち、制度信用取引の売り建てを利用した優待クロスとは、上の図のように、証券会社を通して、日証金(日本証券金融株式会社)という証券金融会社が保有する株式を投資家に貸し出すという、制度信用取引を用いたクロス取引(つなぎ売り)のやり方です。

※出典:カブコム証券

※出典:カブコム証券

具体的には、上の図の「信用売」の売り建てが、制度信用取引を通じて行われます。

一般信用取引の時と同様に、この取引と同時に、現物取引で同株数を同価格で購入するクロス取引を行うことで、権利落ち日以降の株価急落リスクを回避しながら、株主優待の権利を得ることができます。

ただ一方、デメリットとして、一般信用取引の時と同様に、この制度信用取引でも、証券会社に支払う手数料や貸株料などが発生しますので、それらが経費となります。

さらに、制度信用取引を用いる場合、大きな経費として、逆日歩(品貸料)と言われる貸株の調達費用がかかることがあります。

これは、制度信用取引による売り建ての需要供給のバランスにより、その金額が権利落ち日に決まります。

そのため、過去の権利落ち日の逆日歩の金額を参考に、今回は、どのくらいの逆日歩がかかるかを予測するわけですが、需要の方が多く逆日歩が高くなると、その逆日歩による経費が株主優待で得られる利益を大きく上回ってしまいます。

つまり、それらが予想される銘柄については、ただ損するだけとなりますので、制度信用取引を利用した優待クロスはしないようにします。

一方、過去の実績から、逆日歩の金額が少ないことがほぼ確実で、株主優待で得られる利益の方が大きくなると分かっている場合は、制度信用取引を利用した優待クロスを実行します。

なお、逆日歩以外の経費については、貸株料や配当落調整金(受取配当金の4.685%分を多く負担する必要がある)が発生しますが、一般信用取引の時と同様に、手数料や無料や安い証券会社を使うことで、その経費を最小限にすることも可能です。

また、制度信用取引による売り建ての取引は、東証プライム市場に上場している企業であれば、大部分の銘柄で利用することができますが、一部の企業や、東証グロース市場などの上場企業では利用できない場合もあります。

まとめ

今回は、優待クロス(株主優待のつなぎ売り)の概要と、一般信用取引と制度信用取引を利用する2種類の優待クロスの内容についてお話ししました。

これらについては、証券会社のホームページなどを見て既に知っている人もいるかと思いますが、参考になりましたら幸いです。

また、具体的な優待クロスのやり方などについては、今後、実際に僕自身が取引した例を参考に説明したいと思います。

なお、このブログは、管理人自らの知識と経験、各証券会社等のサイトで調べた情報や資料等を基に記述していますが、その内容の正確性について保証するものではありません。

これらの正確性を確認したい場合は、ご自身にて、各証券会社や証券取引所等のサイトをご覧いただいたり、また、問い合わせをするなどしてご確認ください。

また、投資判断についても、その情報の正確性をご確認いただき、自己責任にて行っていただきますよう、お願いいたします。

優待クロスを低コストで行うには、証券会社が設定している無料枠等を利用することが重要です。

僕のおすすめする証券会社は、以下の3社です↓

②松井証券

※詳しいサービス内容については、各証券会社のサイトをご覧ください。