株主優待のタダ取りとも言われる優待クロスは、権利落ち日後の株価急落による損失リスクを避けることができる、信用取引のつなぎ売り(クロス取引)を利用した手法です。

この優待クロスという言葉を聞いたことはあるが、具体的な内容や取引方法については知らない、という人も多いと思います。

そこで今回は、毎月のように優待クロスを実践している僕自身が、SBI証券を使った具体的な取引方法について説明したいと思います。

なお、優待クロスの概要について知りたい人は、以下の記事もご覧ください。

優待クロスを低コストで行うには、証券会社が設定している無料枠等を利用することが重要です。

僕のおすすめする証券会社は、以下の3社です↓

②松井証券

※詳しいサービス内容については、各証券会社のサイトをご覧ください。

優待クロスのやり方|SBI証券の取引具体例

SBI証券を利用した優待クロスの取引の流れは、大きく分けると、次の通りとなります。

- 権利付最終日と権利落ち日を確認する

- 優待クロスする株主優待銘柄を探す

- 権利付確定日の寄付(成行)で株主優待銘柄を現物取引で必要株数購入

- 現物購入と同時に同銘柄同株数を信用取引で空売り(クロス取引)

- 現渡し(品渡し)により現物と信用取引の株を決済する

以上ですが、それぞれについて見てみましょう。

権利付最終日と権利落ち日を確認する

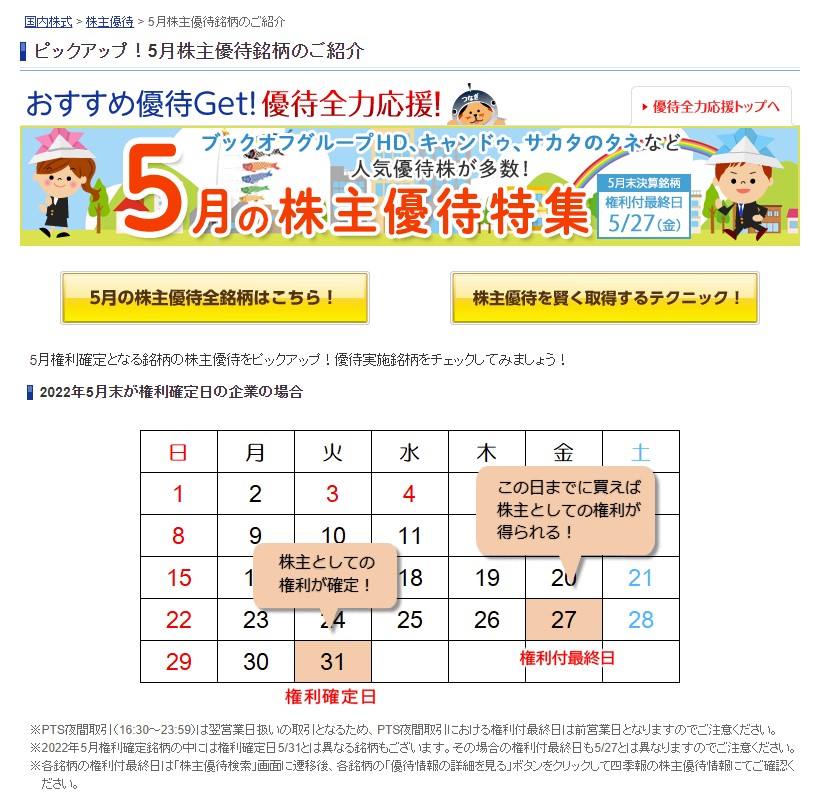

※出典:SBI証券HP

※出典:SBI証券HP

まず、優待クロスですることは、その月の権利付最終日及び、権利落ち日が何日かを確認することです。

上の画像は、SBI証券サイトの株主優待に関するページですが、その中にあるカレンダーでそれらの日付を確認することができます。

このカレンダーを見るには、SBI証券サイトの上にあるメニューバーで、国内株式>株主優待と選び、株主優待特集というバナーをクリックすれば、見ることができます。

例えば、この画像は、2022年5月末の株主優待銘柄を対象にしたカレンダーですが、この月は、5月27日(金)が権利付最終日となっています。

また、ここには記されていませんが、翌日(翌営業日は28日)が権利落ち日となります。

なお、5月31日(火)の権利確定日とは、正式に配当金や株主優待の権利が確定する日(権利付最終日の2営業日後)という意味で、あくまでも重要なのは、権利付最終日の方になります。

カレンダーの中にも書いてある通り、その日の証券取引所が閉じるまでに、株主優待銘柄を現物取引で必要株数購入し保有すれば、株主優待の権利を得ることができます。

ちなみに、このカレンダーには、5月の中で最も多い、5月末を権利付最終日に設定している企業の日程が載っていますが、中には、月の上旬や中旬に、権利付最終日を設定している企業もあります。

例えば、下の画像をご覧ください。

※出典:SBI証券HP

※出典:SBI証券HP

これは、2022年5月の権利付最終日を5月18日(水)に設定しているアスクル(証券コード:2678)の例で、画像の中にある権利付最終日の欄にも、その日付が書かれています(既に期日が過ぎていたため「前回」の欄に記載)。

このように、必ずしも、月末に権利付最終日が設定されているわけではないので、注意が必要です。

なお、SBI証券では、この画像のように、銘柄を検索した後、メニューの「株主優待」をクリックすれば、その企業の株主優待の内容や日程などを確認することができます。

優待クロスする株主優待銘柄を探す

※出典:SBI証券HP

※出典:SBI証券HP

次は、具体的に、SBI証券で優待クロスをする株主優待銘柄を探します。

先程の株主優待特集のページの中にあった「5月の株主優待全銘柄はこちら!」というバナーをクリックすると、上の画像の検索画面に移ります。

このページでは、株主優待の銘柄を、以下の内容ごとに検索することができるので、とても便利です。

- 優待権利確定月ごと

- 優待内容のジャンルごと

- つなぎ売りの方法別(一般売り or 制度売り)

- 優待獲得に必要資金ごと

- こだわり条件ごと

そして、この検索画面を利用して、自分が欲しいと思う優待内容の銘柄を選んで、実際に優待クロスが有効かどうかを検討します。

一つ一つ見ていくわけですが、その中で最も重要なポイントは、優待クロスにより得られる利益や商品、サービスといったものが、自分にとって有益(プラス)で納得いくかどうかという点です。

これは、個人的な主観にもよるので一概には言えませんが、一時的とはいえ、それなりの投資資金と手間をかけて優待クロスを実行するわけですから、骨折り損のくたびれ儲けや、損失を抱えてしまっては意味がありません。

また、優待クロスは「株主優待のタダ取り」と言っても、貸株料などの経費が少なからず掛かりますので、優待価値がそれらをある程度上回っていることが最低条件となります。

ですので、これらの点をよく踏まえて、優待クロスを実行するに値する銘柄かどうかを吟味する必要があります。

なお、それらのポイントについては、以下の記事で詳しくまとめていますので、ご覧ください。

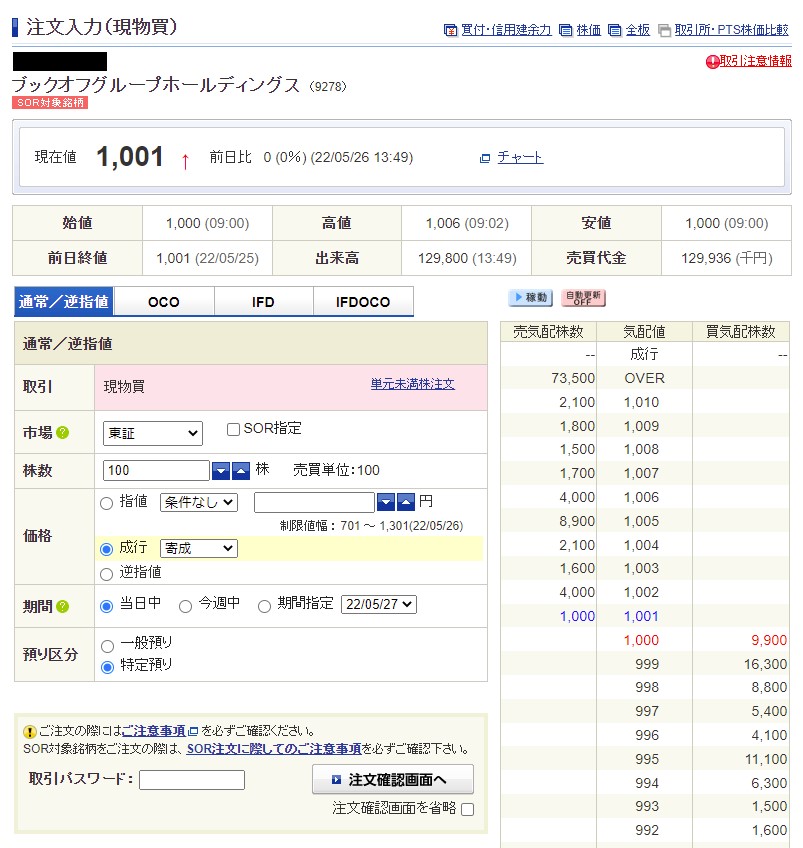

権利付最終日の寄付(成行)で株主優待銘柄を現物取引で必要株数購入

それでは、ここからは、優待クロスの具体的な取引方法について説明します。

まず、優待クロスをする株主優待銘柄を見つけたら、権利付最終日の当日朝の寄り付きに成り行き注文で、優待の権利獲得に必要な株数を現物取引で購入します。

具体的には、上の画像のブックオフグループホールディングスの例のように、通常の「現物買」の注文画面から、次のように入力します。

- 取引…現物買(銘柄ページで選択)

- 市場…東証(「SOR指定」のチェックを外す)

- 株数…100株(ブックオフGHの株主優待の権利獲得は100株~)

- 価格…成行(「寄成」を選択)

- 期間…当日中(権利付最終日当日の寄付前に注文しておく場合)

- 預り区分…特定預り(一般的な人の場合)

基本的には、通常通り、前場の寄成(寄り付きでの成り行き注文)で現物購入する方法と同じ取引です。

特に注意する点は、株主優待の権利を獲得できる株数を間違えないことです。

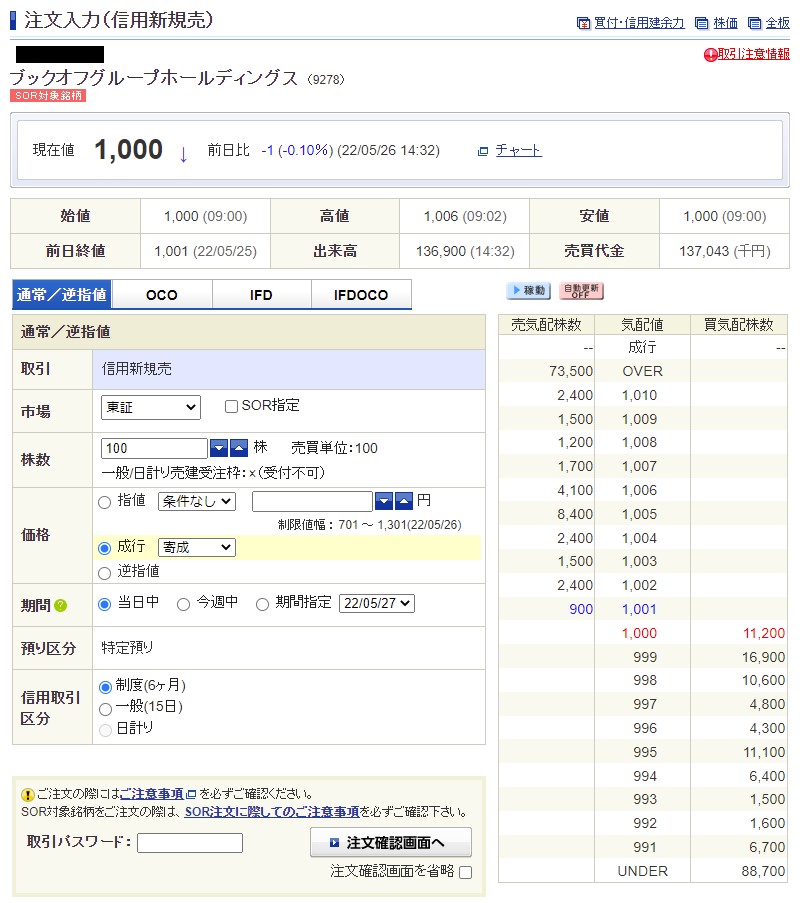

現物購入と同時に同銘柄同株数を信用取引で空売り(クロス取引)

次に、優待クロスする株主優待銘柄の現物購入と同じタイミング(権利付最終日の当日朝)で、同銘柄を同株数、空売り(信用新規売)します。

つまり、現物取引に対するクロス取引(つなぎ売り)を行います。

基本的には、この株主優待銘柄に対するクロス取引が、優待クロスの肝となります。

具体的には、上の画像のブックオフGHの例のように、通常の「信用新規売」の注文画面から、次のように入力します。

- 取引…信用新規売(銘柄ページで選択)

- 市場…東証(「SOR指定」のチェックを外す)

- 株数…100株(ブックオフGHの株主優待の権利獲得は100株~)

- 価格…成行(「寄成」を選択)

- 期間…当日中(権利付最終日当日の寄付前に注文しておく場合)

- 預り区分…特定預り(一般的な人の場合)

- 信用取引区分(制度信用取引 or 一般信用取引)

基本的には、通常通り、前場の寄成(寄り付きでの成り行き注文)で空売りする方法と同じ取引です

特に注意する点は、株主優待銘柄の現物購入分と同じ株数を空売りすることに注意しましょう。

また、重要な点となる信用取引区分については、制度信用取引か一般信用取引かのいずれか有利な方を選択します(一方の信用取引しかできない銘柄もあります)

ただ、この点については簡単には説明できないので、詳しく知りたい人は、以下の記事もご覧ください。

現渡し(品渡し)により現物と信用取引の株を決済する

権利付最終日の前場の寄り付きで、株主優待銘柄の優待クロスが完了したら、翌日の権利落ち日に現渡し(品渡し)による決済を行います。

現渡しとは、信用取引の売り建て分に対する返済売買の取引を、保有の現物株式で決済することで、これにより、現物株式と信用取引の返済が相殺されて、優待クロスは完了となります。

なお、SBI証券の現渡しの手数料は無料で、次の通り、手順も簡単です。

- メニューバー「取引」>「信用返済・現引現渡」>「現渡」を選ぶ

- 注文株数…優待クロスでつなぎ売りした株数全て(100株等)

- 預かり区分…特定預り(一般的な人の場合)

もう少し詳しく知りたい人は、SBI証券|現渡の手順 をご覧ください。

また、現渡しするタイミングは、厳密には、証券取引所が閉場してから翌営業日(権利落ち日)扱いになる時間帯以降となります。

多くの証券会社では、閉場してから数時間後の夕方以降が翌営業日扱いとなりますが、現渡が早過ぎると株主優待の権利が得られなくなる可能性もありますので、僕の場合、念のため、日付が変わってから手続きするようにしています。

また、権利落ち日以降の日時に現渡しすると、その分余計に貸株料などの経費がかかりますので、早めに取引するようにしましょう。

この現渡しの取引を終えると優待クロスが完了し、後は、約3ヶ月前後に株主優待が届くのを待つだけです。

まとめ

※出典:SBI証券HP

※出典:SBI証券HP

今回は、SBI証券を利用した優待クロスの具体的な取引方法について説明しました。

SBI証券でも、上の画像のように、この優待クロス(つなぎ売り)を株主優待を賢く取得するテクニックとして紹介していますので、そちらも見てから取引するといいでしょう。

また、実際に優待クロスの取引回数を重ねることで覚えることができますので、お目当ての株主優待で優待クロスが有効な場合は、どんどん実践していきましょう!

なお、このブログは、管理人自らの知識と、各証券会社等のサイトで調べた情報や資料等を基に記述していますが、その内容の正確性について保証するものではありません。

これらの正確性を確認したい場合は、ご自身にて、各証券会社や証券取引所等のサイトをご覧いただいたり、また、それらに問い合わせするなどしてご確認ください。

また、投資判断についても、その情報の正確性をご確認いただき、自己責任にて行っていただきますよう、お願いいたします。

優待クロスを低コストで行うには、証券会社が設定している無料枠等を利用することが重要です。

僕のおすすめする証券会社は、以下の3社です↓

②松井証券

※詳しいサービス内容については、各証券会社のサイトをご覧ください。