この記事では、優待クロスと言われる株主優待のクロス取引(つなぎ売り)の具体例を紹介したいと思います。

実際に、僕自身が、権利落ち日後の価格急落リスクを回避するために、株主優待銘柄を優待クロスした時の例で、具体的な銘柄や取引日・決済日、諸経費、利益額、利用した証券会社などについてまとめました。

なお、優待クロスには、大きく分けて、一般信用取引を利用したものと制度信用取引を利用したものの2種類があります。

そこで、まず今回は、前者の一般信用取引を利用した優待クロスの具体例について、お話したいと思います。

なお、優待クロスの概要について詳しく知りたい人は、以下の記事をご覧ください。

優待クロスを低コストで行うには、証券会社が設定している無料枠等を利用することが重要です。

僕のおすすめする証券会社は、以下の3社です↓

②松井証券

※詳しいサービス内容については、各証券会社のサイトをご覧ください。

優待クロスの具体例|一般信用取引によるクロス取引(つなぎ売り)

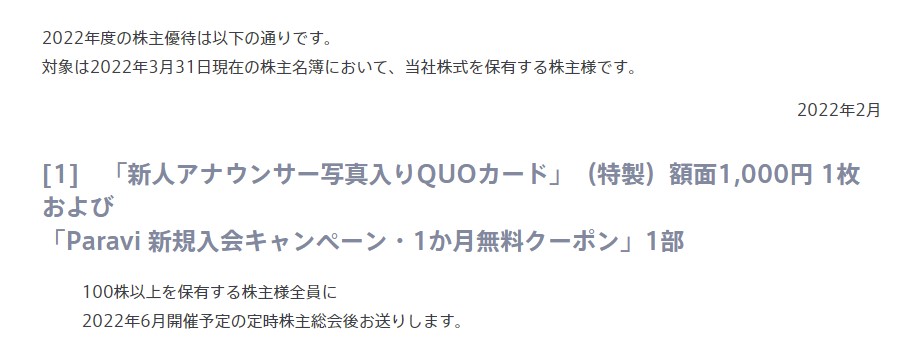

※出典:SBI証券「TBSホールディングス」株主優待のページより

※出典:SBI証券「TBSホールディングス」株主優待のページより

優待クロスの具体例|TBSホールディングス

今回、一般信用取引を利用した優待クロスの具体例として取り上げる株主優待銘柄は、毎年3月に株主優待を実施しているTBSホールディングス(証券コード9401)です。

誰でもご存じ、テレビ局のTBSですね。

このTBSの株主優待の内容は、権利付最終日に最低株数100株を保有することで、1,000円分のクオカードと、動画配信サービス「Paravi」の1か月無料クーポン(新規加入限定)を貰うことができます。

あくまでも、クオカードが目当てで「Paravi」の無料クーポンは「まぁ、貰えるなら…」といった感じです。

ここで「たったクオカード1,000円分かい!」と思う人もいるかもしれませんが、僕の場合、こういった1,000円以上のクオカードについては、優待クロスをする対象として検討しています(1,000円未満のものについては、手間や損益を考え、対象外にしています)

なぜなら、特に3月は、結構、この1,000円以上のクオカードを株主優待の内容にしている銘柄の数も多いですし、また、妻も同じ銘柄に優待クロスをすることで、2倍分を手にすることができるからです。

ちなみに、クオカードは大手コンビニの他、大手書店、ENEOSのガソリンスタンド、マツモトキヨシ、デニーズなどで利用可能です(一部店舗等を除く)

イオンやイトーヨーカドーといった大手スーパーやホームセンターなどでは利用できませんが、僕のように、普段からコンビニや書店、ガソリンスタンドなどを利用する人には、ほぼ現金に等しいものだと思います。

また、金券ショップへ売った時の換金率も高く、90%以上はあったりするので、使わない場合は、そちらに売ってもいいかと思います。

優待クロスの取引日・決済日

TBSホールディングスの優待クロスの取引日は、2022年3月末の権利付最終日より5日前(3営業日前)の3月24日です。

この日の寄付に、株数100株を現物取引で購入し、また同時に一般信用取引(15日間)による売り建てのクロス取引(つなぎ売り)をして、優待クロスを実行しました。

なぜ、貸株料が少なくて済む、権利付最終日の3月29日に行わなかったのかというと、次の2つの理由があります。

- SBI証券(アクティブプラン)の売買手数料無料枠を活用するため

- 一般信用取引の在庫を確保するため

まず1つ目は、私が取引をしたSBI証券の無料枠を活用するためです。

SBI証券のアクティブプランでは、現在、1日あたりの現物取引、一般信用取引(短期・長期)、制度信用取引の3種類の取引それぞれの売買手数料が、約定金額100万円まで無料となっています。

ですので、3月のように株主優待銘柄が多い月に、できるだけこの無料枠を利用しようとすると、権利付最終日当日だけでは枠が足りず、多くの銘柄で取引できなくなります(もちろん、無料枠を気にしなければ、資金の範囲内で可能です)

そこで、特に3月は、権利付最終日より数日前から、計画的に銘柄を数日に分けて優待クロスすることで、それらの取引にかかわる売買手数料を無料にすることができました。

ただ、その分、年利3.9%の貸株料という金利のようなものがかかってしまいますが、実際に1日あたりの利息を計算すると、年利3.9%÷365日=約0.01%となり、仮に、100株10万円の株を5日間保有していても、貸株料は50円程しか掛かりません。

2つ目の理由は、一般信用取引(売り建て分)の在庫が無くなる前に優待クロスをするためです。

このTBSホールディングスをはじめ、多くの株主優待銘柄の一般信用取引(売り建て)には取引の制限、つまり、在庫のようなものが存在します。

ですので、この在庫が無くなってしまうと、一般信用取引での売り建てができなくなり優待クロスもできません。

もちろん、制度信用取引の売り建てを利用した優待クロスはできるのですが、これは、逆日歩という大きな経費がかかってしまうことも多いため、当てになりません。

そして、この一般信用取引の在庫は、各証券会社がそれぞれ保有しているのですが、貸株料や手数料等もまちまちで、基本的には早い者勝ちとなります。

今回のTBSについても、SBI証券の一般信用取引(売り建て)の在庫がなくなる前に優待クロスをした方がいいと判断して、早めに取引しました。

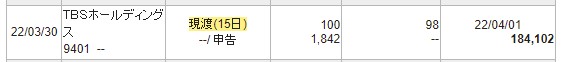

なお、TBSの優待クロスの決済日、つまり、現渡(信用取引の売り建てを保有する現物の株式で決済する取引)は、翌日の権利落ち日3月30日の朝に行いました。

↑実際の取引書(現渡)を抜粋

↑実際の取引書(現渡)を抜粋

現渡は、権利落ち日の取引所が開いているうちに行わないと余計な経費(貸株料)がかかるので、早めに手続きした方がいいです。

なお、証券会社によっては、権利付最終日の当日夜に現渡をして株主優待の権利を獲得することも可能なのですが、早く現渡してしまうと、場合によっては、株主優待の権利を得ることができないこともありますので、日付が変わってから現渡した方が間違いないと思います。

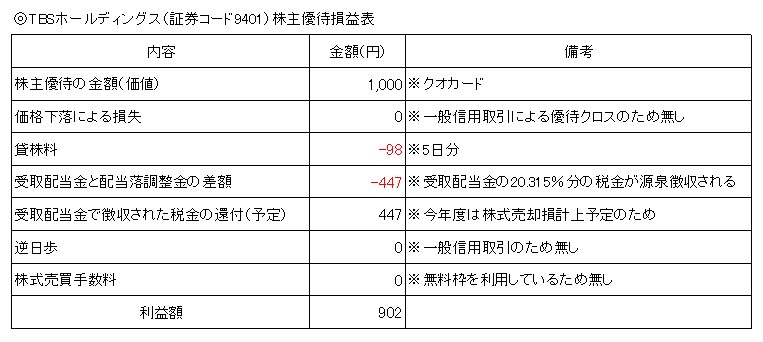

優待クロスの利益計算例|一般信用取引つなぎ売りの場合

上の図が、この3月に、TBSホールディングスの株主優待に対して、私が一般信用取引を利用した優待クロスを実行して得た利益の計算表です。

結論から言うと、現物取引約18万円の投資額(他に一般信用取引の売り建ての投資額が約6万円)に対して、902円の利益となっています。

利回りで言うと、約0.5%程しかありませんが、個人的には、ただ銀行に預けるよりはいいのではないかと思います。

では、それぞれの項目について見てみましょう。

株主優待の金額(価値)

株主優待の金額(価値)は、僕にとっては現金と同等のクオカード1,000円分ですので、そのまま+1,000円の利益としています。

価格下落による損失

優待クロスを行うことにより、権利落ち日の始値時点で予想される価格下落による損失は0円です(寄付前に現渡済み)

ちなみに、2022年3月末は、権利付最終日終値の株価(1,829円)と権利落ち日始値の株価(1,817円)の差額が12円で、100株購入で▲1,200円と下落幅は少なめでした。

もし、権利付最終日の引成に現物取引で100株購入して、権利落ち日の寄付で売却した場合、優待クロスを行わなくても、配当金の収入2,200円と合わせると、下の計算の通り、利益額が+1,553円程となったと思います。

ただ、2022年3月に関しては運がいいと言ってもいいかと思います。

なぜなら、2年前の2020年3月末の権利落ち日の価格下落幅は100株当たり▲5,500円、3年前の2019年3月末は▲5,400円と、配当金の収入や株主優待の価値をはるかに上回る損失となっているからです。

その点、一般信用取引を利用した優待クロスであれば、利益の額は少なくなっても、確実にプラスに取引できるという利点があると思います。

貸株料

SBI証券の一般信用取引の貸株料(証券会社から株を借りるために支払う金利手数料)は、5日前から信用売り建て(つなぎ売り)しているので、以下の通りとなります。

受取配当金と配当落調整金の差額

受取配当金の収入と配当落調整金の差額は、次の通りとなります。

①受取配当金2,200円(100株当たり)ー源泉徴収額(税金)447円=1,753円

②配当落調整金=配当金をそのまま支払う必要があるため▲2,200円

①+②=▲447円

なお、配当金の金額については予定見込みとなり、6月末に開かれるTBSホールディングスの株主総会で正式に決定しますので、金額が多少前後する可能性も少なからずあります。

受取配当金の税金還付

年明けに確定申告をする必要がありますが、何年も前から結構な金額の含み損を抱えている株式を保有しているため、これを売却して、株の売買と配当金収入の年間収支をマイナスにすることで、前項にある配当金2,200円の税金447円の還付を受ける予定となっています。

ですので、その税金還付分が+447円となります。

逆日歩

逆日歩は、一般信用取引には掛からない(制度信用取引には掛かる)ため、無しとなります。

株式売買手数料

株式売買手数料は、SBI証券(アクティブプラン)の無料枠を活用しているので無料です。

まとめ

今回は、一般信用取引(売り建て)を利用した優待クロスの具体例を紹介しました。

実際に、僕自身が2022年3月末に行った優待クロスの具体例で、具体的な銘柄や取引日・決済日、諸経費、利益額、利用した証券会社などについてまとめましたので、少しでも参考になりましたら幸いです。

今回は、クオカード1,000円分と少額の価値の株主優待を紹介しましたが、特に3月末には、こういったクオカードの優待銘柄が数多くあります。

それらの銘柄を、出来る投資資金の範囲内で数多く優待クロスすれば、合計で数万円の利益を出すことも可能ですので、利息が微々たる銀行に預けておくのはもったいないと思う人は、検討してもいいかもしれません。

なお、このブログは、管理人自らの知識と、各証券会社等のサイトで調べた情報や資料等を基に記述していますが、その内容の正確性について保証するものではありません。

これらの正確性を確認したい場合は、ご自身にて、各証券会社や証券取引所等のサイトをご覧いただいたり、また、それらに問い合わせするなどしてご確認ください。

また、投資判断についても、その情報の正確性をご確認いただき、自己責任にて行っていただきますよう、お願いいたします。

優待クロスを低コストで行うには、証券会社が設定している無料枠等を利用することが重要です。

僕のおすすめする証券会社は、以下の3社です↓

②松井証券

※詳しいサービス内容については、各証券会社のサイトをご覧ください。