株主優待とは、権利付最終日に株主優待を提供している企業の株式を一定数以上保有していれば、その優待サービスをゲットできるという、とてもお得な制度です。

ただ、そこには株価の急落という大きな落とし穴があり、結局、優待サービス以上の損をしてしまうことも多く、なかなか手を出せずにいる人も多いはず。

しかし、そのような損失リスクを避けることができる裏技的な手法も存在し、それが、俗に言う、優待クロスと呼ばれるもので、株主優待銘柄のクロス取引(つなぎ売り)のことです。

優待クロスを初めて知ったという人もいれば、名前は知ってるけど具体的なやり方を知らないという人も多いと思います。

当ブログでは、この優待クロスを実際に実践している私が、その取引の概要や具体的なやり方についてまとめました。

そこで今回は、まず初めに、株主優待の仕組みと、そのメリット&デメリットなどについてお話ししたいと思います。

優待クロスを低コストで行うには、証券会社が設定している無料枠等を利用することが重要です。

僕のおすすめする証券会社は、以下の3社です↓

②松井証券

※詳しいサービス内容については、各証券会社のサイトをご覧ください。

株主優待とは

では、まず簡潔に、株主優待の仕組みについて説明します。

株主優待とは、東京証券取引所(以下、東証)などに上場している上場企業が、決算月の月末に一定数以上の株式を保有している株主(ホルダー)に対して、自社商品や割引券・金券など、何かしらのサービスを無償で提供する株主への還元制度です。

例えば、内容としては、自社商品の提供だけでなく、飲食店なら飲食券や割引券、スーパー・家電量販店なら自社で使える金券や割引券、また、それら以外にも、コンビニなどで使いやすいクオカードなどを提供している企業もあります。

上場している企業全てが株主優待を実施しているわけではありませんが、飲食店・小売業・サービス企業などを中心に、現在、東証の中では約1,500社程の企業が、この優待制度を行っています。

上場企業に投資している人は、決算月に株主になっていると貰えることが多い配当金だけでなく、この株主優待サービスを受けることを目的として、ホルダーとなっている人も多く存在します。

例えば、そんな株主優待投資家の中では、将棋棋士の桐谷広人さんが有名ですね!

権利付最終日とは

前述の通り、株主優待のメリットは、優待企業の商品やサービスなどを受け取ることができることですが、その一方、デメリットも存在します。

それが、優待の権利を取得したと同時に、ほとんどの株主が、翌日の株価急落リスクにさらされるという点です。

このリスクについて知る前に必要な知識として「権利付最終日」というものを理解する必要があります。

※出典:SBI証券

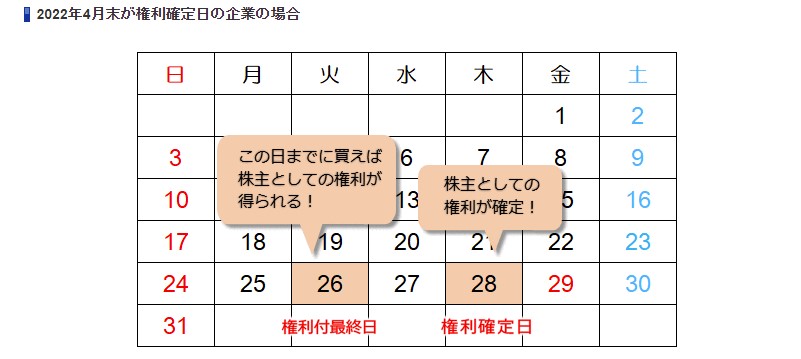

上の図は、2022年4月末に、株主優待の権利を獲得するために必要な日程が載っているカレンダーです。

これを見ると、26日が「権利付最終日」、28日が「権利確定日」となっていますが、重要なのは、前者の「権利付最終日」の方です。

このカレンダーにも書いてあるように、26日までに株主優待を提供している企業の株を一定数以上購入して保有していれば、その会社の優待サービスを受けることができます。

さらに具体的に言うと、現物取引(信用取引ではない通常の株の購入)で、この日の取引所の「引け」、つまり、東京証券取引所であれば、その取引が終わる午後3時の時点で一定数以上の株を保有している必要があります。

そして、この株を市場外取引などで売却することなく、一般的には、翌日、つまり日付が変わるまで保有していれば、株主優待の権利を得ることができます(厳密には、証券会社により、権利付最終日の夜の定められた時刻以降に売却して権利を得ることも可能です)

ちなみに、28日の「権利確定日」とは、この権利付最終日に購入した現物取引が、実際に証券会社を通して約定した日のことを表しており、通常、2営業日後となります。

ただ、この株主優待の権利を取得するという意味においては、それ程重要な日付ではありません。

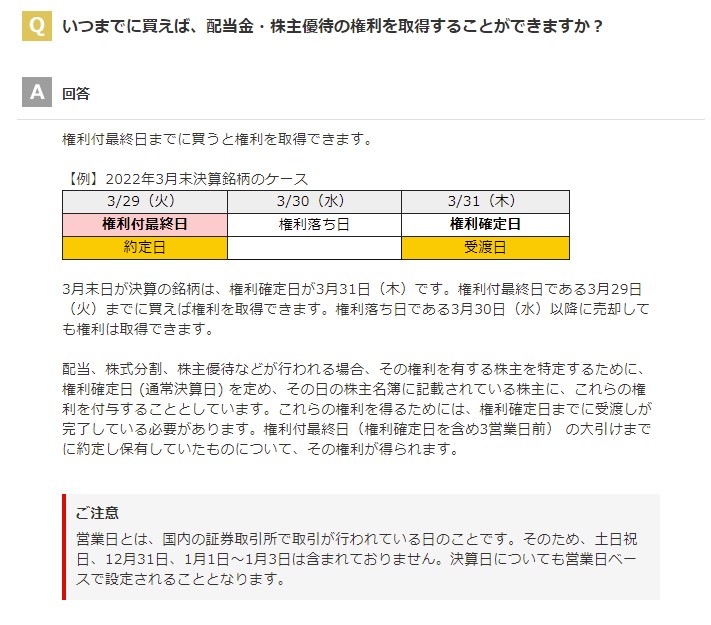

なお、これらの株主優待の権利獲得について詳しく知りたい人は、以下のQ&Aなどもご覧ください。

※出典:マネックス証券

※出典:マネックス証券

権利落ち日とは

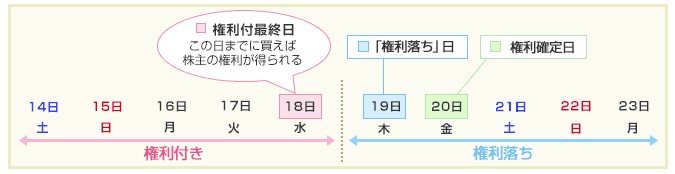

※出典:SBI証券

※出典:SBI証券

「権利落ち日」とは、前述の「権利付最終日」の翌営業日の事を指します。

上の図で言うと、19日が権利落ち日となります。

また、この2日間の間で、証券取引所が閉まる土日祝日などを挟む場合、翌日ではなく、休日の次のの営業日となります。

そして、この「権利落ち日」、つまり株主優待の権利を得た翌営業日の始値(その日、一番最初に取引された価格)の時点で、株主優待を提供している企業の株価が急落することが非常に多いです。

これは、株主優待を受ける権利や配当金を貰える権利を獲得した株主の一部が、聞こえは悪いですが「もう権利は獲得できたから、とりあえず売ってしまおう」ということで売却することにより売り圧力が優勢となり、結果的に、株価の取引価格が極端に下がってしまうわけです。

株主優待のメリットとデメリット

これまでお話しした通り、株主優待は、優待企業から自社商品やサービス、クオカードといったメリットを得られる一方、同時に、価格急落による損失というデメリットも存在することになります。

例えば、上の一覧をご覧ください。

これは飲食券が貰える株主優待で有名な「くら寿司(証券コード2695)」の過去10年の権利落ち後の価格差を、赤色(値下がり)と青色(値上がり)の数字で示している一覧です。

これを見ると、過去10年の権利落ち日(4月末)の内、8年が赤色の数字で値下がりとなっていて、残りの2年が青色の数字で値上がりとなっています。

特に昨年の権利落ち日は、始値が権利付最終日の終値と比べて、100株(最低単元株数)の価格で▲12,000円となっていて、これが実際の損失の目安となります(その後、当日中に株価は変動します)

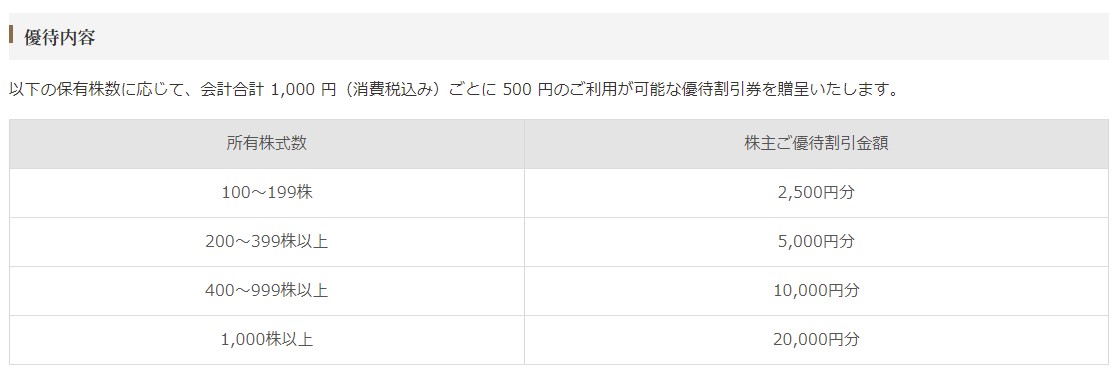

これに対して得られる、くら寿司の株主優待の内容が下の表です。

100株保有した場合、昨年は2,500円分の割引券が貰えましたが、これらを足し引きすると▲9,500円の損失となります。

これだと、権利付最終日に現物取引で100株だけ購入して、株主優待の権利を得てから翌日の権利落ち日に売却しても、大きな損失を抱えてしまうことになり、何をしているのか分からなくなります。

しかも、くら寿司の場合、決算月は10月で、4月の中間配当が無いため、この損失を丸ごと抱えてしまうことになります。

もちろん、権利付最終日より前から、安い価格で100株購入していた場合、この損失を吸収することはできるかもしれませんが、効率良く、その月の優待サービスだけゲットしたい人にとっては、この株の売買は、ただ損失を抱えるだけの意味のない取引となってしまいます。

株主優待銘柄の長期保有

前項の株主優待の権利を得る際のデメリットを解決する方法の一つが、その株主優待銘柄の長期保有です。

例えば、その優待企業を好んで以前から長期保有しているホルダーであれば、権利落ち日後の株価変動リスクは、それ程気にしないことも多いと思います。

その企業自体に好意を持っているという感情的な面もありますし、そもそも、株式をかなり安く購入できていて含み益も多ければ、権利落ち日の急落は気にならないでしょう。

ただ、株主優待銘柄を多数保有したい場合、長期保有するには、それなりの資金力や株価・市場を読む力だけでなく、含み損の時でも持ち続ける忍耐力なども必要となってきます。

ですので、私のように、それらの力が備わっていない人間からすると、いかに効率良く優待サービスだけを得ることができるのかを追及してしまいます。

そこで登場するのが、株主優待銘柄のクロス取引、いわゆる「優待クロス」です。

次回以降では、この優待クロスの概要と具体的なやり方、私自身が実践している取引記録などについてお話していきたいと思います。

まとめ

今回は、優待クロスの説明をする前段階として、株主優待の仕組みとメリット&デメリットなどについてお話ししました。

株主優待の内容については、既に知っている人も多いかと思いますが、参考になりましたら幸いです。

なお、このブログは、管理人自らの知識と、各証券会社等のサイトで調べた情報や資料等を基に記述していますが、その内容の正確性について保証するものではありません。

これらの正確性を確認したい場合は、ご自身にて、各証券会社や証券取引所等のサイトをご覧いただいたり、また、問い合わせをするなどしてご確認ください。

また、投資判断についても、その情報の正確性をご確認いただき、自己責任にて行っていただきますよう、お願いいたします。

優待クロスを低コストで行うには、証券会社が設定している無料枠等を利用することが重要です。

僕のおすすめする証券会社は、以下の3社です↓

②松井証券

※詳しいサービス内容については、各証券会社のサイトをご覧ください。