3月と言えば、1年の中で最も上場企業の決算期が多い月で、その割合は何と7割超えです!

となると必然的に、株主優待銘柄の権利付最終日も3月末に集中し、配当金だけでなく、その優待サービスの権利獲得の取引も、1年で最も盛んになります。

私の場合、その優待銘柄購入の取引全てを優待クロス(株主優待のクロス取引・つなぎ売り)という手法を使ってゲットしています。

そこで今回は、この2022年3月に優待クロスで獲得した株主優待銘柄の内容などについて、具体例なども交えてまとめましたので、ご覧ください。

なお、優待クロスの概要について知りたい人は、以下の記事に書いていますので、参考にしてみてください↓

優待クロスを低コストで行うには、証券会社が設定している無料枠等を利用することが重要です。

僕のおすすめする証券会社は、以下の3社です↓

②松井証券

※詳しいサービス内容については、各証券会社のサイトをご覧ください。

3月に優待クロス(株主優待クロス取引)した銘柄数

2022年3月末に、私が優待クロス(株主優待のクロス取引・つなぎ売り)を利用して、株主優待サービスの権利を獲得した銘柄数は、全部で23銘柄でした。

優待クロスに必要な資金として、3月末の権利落ち日まである程度の資金が必要でしたが、預金を自身の証券口座に移すなどして工面しました。

前述の通り、特に3月の株主優待は最も多くの上場企業が実施していますので、できるだけ多く、優待サービスをゲットしたいと考えていました。

その結果、現在の僕自身の資金で可能な範囲で、23銘柄の株主優待の権利を得ることができました。

ちなみに妻も、僕が取引した銘柄の内、20銘柄の優待クロスを行いましたので、夫婦で合算すると延べ43銘柄となりました。

3月に優待クロスで獲得した株主優待の内容

2022年3月に、優待クロスで獲得した株主優待の主な内容は、次の通りです。

- クオカード

- 商品券

僕の場合、獲得した株主優待の内容の全てが、クオカードと家電量販店等の商品券といった金券系となっています。

ちなみに、3月は食品メーカーなどの決算期も多いため、それらの企業のギフト商品や詰め合わせセットなどの優待サービスをゲットするという選択肢もありました。

ただ、何となく、金券系の方が「確実で間違いないかな」という気持ちも働き、このようなチョイスとなっています。

3月に優待クロスで獲得した株主優待の利益額

2022年3月に、私が優待クロスで獲得した23銘柄の株主優待サービスの利益額は約42,500円で、逆日歩・貸株料等の経費を差し引くと、約24,500円でした。

私の場合、全てクオカードなどの金券系の株主優待を獲得していますので、商品やサービスの提供といった優待に比べると、比較的、優待価値(=利益額)の計算がハッキリしていると思います。

なお、ちょっと複雑な話ですが、今年度は過去より保有している株式の大きな評価損(売却損)を計上し、株式投資の損益が全体で大幅にマイナスとなる予定ですので、優待クロスした銘柄の配当金の税金約17,000円は還付されることになります。

還付を受けるための確定申告が、なかなか大変なのですが…

ですので、今年に限っては、その分が追加でプラスの利益となる予定です。

また、妻の方の優待クロスを使って得た20銘柄の株主優待サービスの利益額は約30,500円で、逆日歩・貸株料等の経費を差し引くと、約15,800円でした。

よって、この3月に獲得した株主優待サービスによる純利益額は、夫婦合算で約40,300円(24,500円+15,800円)となりました(配当金の税金還付分は除く)

なお、証券会社の株式売買手数料については、SBI証券のアクティブプランで設定されている現物取引・信用取引の無料枠を数日かけて利用することで、ほぼ無料となっています。

3月に優待クロスで獲得した株主優待の利回り

2022年3月に、私が優待クロスで獲得した株主優待サービスの利益率は、現物取引の投資額に対して約0.91%(貸株料・逆日歩等の経費を差し引くと約0.47%)でした。

なお、この利益率は3月のみの1ヶ月間の数字ですので、年利に置き換えると12倍の約10.9%(逆日歩等の経費を差し引くと約5.6%)となります。

もちろん、3月のように、株主優待が数多くある月ばかりではありませんので、この年利への置き換えは、あくまでも目安です。

ただ、今の時代、銀行に預金していても、年利0.001%とかしか利息が付かない世の中ですので、経費等を差し引いても年利5%超の利回りが得られるというのは、とても魅力的に感じます。

ちなみに、優待クロスを使う場合、基本的に権利落ち日後の価格急落リスクを避けることはできますが、一方、配当金で得られる利益はほとんど無いと考えます。

しかも、一般信用取引を利用した優待クロスの場合、税金約20%分が引かれた配当金の受け取りに対して、経費となる信用売りの方の配当落調整金を、税金約20%分も含めて支払わないといけないため、その差額が余計な費用になってしまいます(制度信用取引を利用する場合も、配当金に対して約4.7%分の税金を納める必要がある)

これらの税金は、その年の株の売買や配当金収入の損益と通算して、全体でマイナスになれば戻ってくるのですが、一旦は費用として考えた方が間違いないかと思います。

ですので、配当金収入を除く、株主優待サービスのみで得られる利益(逆日歩・配当落調整金等の経費を差し引いた金額)を、ほぼ純粋な利益として考えることになります。

3月に優待クロスで獲得した具体的な株主優待銘柄

2022年3月に、私が優待クロスで獲得した具体的な株主優待銘柄を一部紹介すると、クオカード系の銘柄はオービックビジネスコンサルタント(OBC)、商品券系の銘柄はヤマダホールディングス(ヤマダHD)です。

では、それぞれについて、簡単に見てみましょう。

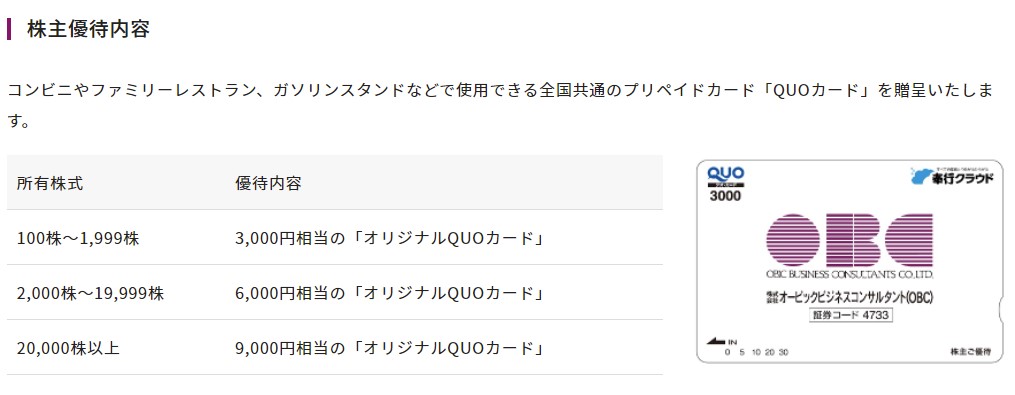

オービックビジネスコンサルタント(OBC)

ソフト会社の大手オービックビジネスコンサルタント(OBC・証券コード4733)の株主優待の内容は上の図の通りです。

僕の場合、この内、株数100株を優待クロスにかけたことで、3,000円分のオリジナルクオカードを貰える権利を獲得しました。

必要な資金は、現物取引で約43万円、信用売り建てで約13万円(現物取引金額÷約3.3)でしたので、現物取引に対する優待利回り(1取引当たりの利益率)は約0.7%となります。

このOBCでは、一般信用取引(売り建て)を使ってクロス取引しましたので、それらにかかった経費は、貸株料と配当金の税金分合計で約900円程かかる予定です(正確な金額は株主総会後に確定)

なお、株式売買手数料については、SBI証券の「1日あたりの現物取引・一般信用取引・制度信用取引の各手数料が約定金額100万円まで無料」という無料枠内に収めて取引しましたので、かかっていません。

そして、これらの経費を差し引くと、現物取引に対する利益額は約2,100円となり、優待利回り(1取引当たりの利益率)については約0.46%となりますが、銀行の利息0.001%などに比べれば、かなりお得なのは間違いありません。

つまり、資金を証券口座に移してOBCの優待クロスをするだけで約2,100円の利益を得ることができ、また、妻も同じように取引しましたので、夫婦合計だと約4,200円の利益を得ることができました。

このあたりのお得感については、人それぞれのお金の価値観により違うかと思いますが、僕の場合、ただ銀行に預けておくよりは断然お得なことが分かっているので、迷いなく優待クロスを実践しています。

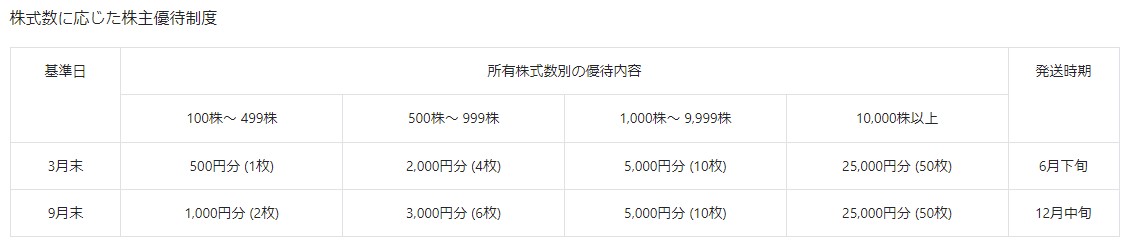

ヤマダホールディングス

家電量販店大手ヤマダホールディングス(ヤマダHD・証券コード9831)の株主優待の内容は上の図の通りです。

この内、株数500株を優待クロスにかけたことで、2,000円分のお買い物優待券(1枚500円×4枚で税込1,000円以上の現金購入につき1枚利用可)を貰える権利を獲得しました。

必要な資金は、現物取引で約20万円、信用売り建てで約6万円(現物取引金額÷約3.3)でしたので、現物取引に対する優待利回り(1取引当たりの利益率)は約1%となります。

このヤマダHDでは、制度信用取引(売り建て)を使ってクロス取引しましたので、それらにかかった経費は、貸株料が約30円、配当金の税金負担分が470円程で、合計約500円でした(逆日歩はかかりませんでした)

なお、株式売買手数料については、OBC同様に、SBI証券の無料枠内に収めて売買しましたので、無料でした。

結局、2,000円のお買い物券に対して約500円の経費で+1,500円の利益となりました。

ですので、これらを差し引いても、現物取引に対する優待利回り(1取引当たりの利益率)は約1%のままとなりました。

この銘柄についても、資金を証券口座に移して優待クロスするだけで約2,000円分の商品券をゲットでき、また、利回り約1%(利益は0.75%程)は、銀行の利息0.001%などに比べると断然お得だと思います。

これも、お金の価値観により違うかと思いますが、僕としてはお得感を感じるので、優待クロスを実践しています。

なお、ヤマダHDについては、もし、一般信用取引(売り建て)を利用して優待クロスした場合、貸株料に加えて配当金の税金分が2,000円程(100株400円×5単元の予想)経費がかかることが予測されましたので、今回のように制度信用取引を利用した方が得でした。

まとめ

今回は、2022年3月に、僕自身が優待クロスで獲得した株主優待の銘柄数や内容、利益額、利回りなどについてまとめました。

また、実際に優待クロスで取引した一部銘柄の具体例も書きました。

なお、優待クロスをする場合、どの優待銘柄を選ぶのか、一般信用と制度信用のどちらを使うのか、どういった経費がかかるのか、どの証券会社を利用するのか等々、様々なポイントがあるのですが、それらについては、次回以降、お話ししたいと思います。

なお、このブログは、管理人自らの知識と、各証券会社等のサイトで調べた情報や資料等を基に記述していますが、その内容の正確性について保証するものではありません。

これらの正確性を確認したい場合は、ご自身にて、各証券会社や証券取引所等のサイトをご覧いただいたり、また、問い合わせをするなどしてご確認ください。

また、投資判断についても、その情報の正確性をご確認いただき、自己責任にて行っていただきますよう、お願いいたします。

優待クロスを低コストで行うには、証券会社が設定している無料枠等を利用することが重要です。

僕のおすすめする証券会社は、以下の3社です↓

②松井証券

※詳しいサービス内容については、各証券会社のサイトをご覧ください。